眩晕——中医内科病证诊断疗效标准修订(征求意见稿)

2024-10-18

一、工作简况

(一)工作背景

《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T 001.1~001.9)由国家中医药管理局于1995年1月1日正式实施。该标准自发布以来,已广泛应用于中医临床和科研工作中,有效提升了中医药行业的标准化水平,对中医药的传承、创新与学科建设起到了重要作用。《中医药标准化中长期发展规划纲要(2011-2020年)》提出,要研究制定中医疗效评价标准,修订中医病证诊断疗效标准,并开展中医临床疗效评价标准的示范性研究。这些政策的实施,凸显了修订该标准的重要性和意义。ZY/T 001.1~001.9自发布以来已近30年,其中一些技术内容缺乏科学研究方法和证据支撑,难以满足当前中医疾病诊断、疗效评价和证候评价的需求,不足以支撑新时代中医药高质量发展的要求。

以内科病证眩晕为例,目前《中医病证诊断疗效标准 眩晕》存在诊断标准缺乏较好的敏感度、特异度和判断准确率,疗效评价标准缺乏较为满意的信度、效度和反应度,不能适应现代中医临床实际的需要等问题。因此启动《中医内科病证诊断疗效标准 眩晕》的修订工作,为提升中医临床诊疗服务质量和规范中医临床行为提供指导依据,同时也有助于在新的历史时期继续推动中医药的发展,并更好地服务于患者。

(二)关键进展

2017年至今,国家中医药管理局陆续开展《中医病证诊断疗效评价行业标准示范性修订》研究,每年5-10个病种,眩晕为第一批示范病种。团队开展了眩晕行业标准示范性修订的与预研究。

眩晕标准修订工作于2024年启动,2024年7月正式完成标准文本起草。本文件修订期间,按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、ZY/T 10—2024《中医病证诊断与疗效评价规范制修订通则》起草,结合中医相关科室专家、中西医结合专家、方法学专家等多学科专家意见,于2024年6月成立了《中医内科病证诊断疗效标准修订--眩晕》项目起草工作组。项目起草组遵循修订程序,通过原标准适用性评价,古籍文献研究,现代文献研究,专家问卷调查德尔菲法等步骤,形成了《中医内科病证诊断疗效标准修订 眩晕》的草案,包括疾病诊断、鉴别诊断、证候分类、疗效评定等部分。经专家指导组审核后,报国家中医药管理局开展为期一个月的公开征求意见。本文件制定过程中关键进展的时间节点如下:

2024年5月启动,成立了《中医内科病证诊断疗效标准修订 眩晕》项目起草工作组。

2024年6月完成古代文献研究与现代文献研究。

2024年7月完成适用性评价,3轮专家问卷,形成标准草案。

2024年7月,召开专家共识会议,就标准草案广泛征求意见,征集到25位专家提出的共9条意见。其中,9条达成共识,0条未共识,并形成《中医内科病证诊断与疗效评价规范 眩晕》征求意见稿。

2024年7月,完成修订后标准适用性评价与临床应用评价。

(三)起草单位

本文件的起草单位:

(四)主要起草人

本文件的主要起草人:

二、标准制定原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。原则如下:

(一)科学性

科学性是编制本标准的核心要素之一。在制定本标准时,严格遵循国际国内制定指南的科学流程,确保所提供的诊断依据、证候分类、疗效评定等具有科学依据。如在进行方法学质量评价过程中,在方法学专家的指导下,确定检索策略及筛选过程,采用Cochrane偏倚风险评估工具,进行文献质量的评价等。在专家共识形成过程中,经过专家问卷调查,充分征求各领域专家的意见,保障建议的权威性和可靠性。在统计学分析过程中,充分利用统计学方法,在方法学家指导下,对研究数据进行研究的分析和解释,支持诊断与疗效评价的科学性。并且在本标准的制定过程中,融入了多学科专家,进行了合作及交流,整合中西医的优势资源,进一步保障了本标准制定的科学性。

(二)先进性

先进性是本标准编制原则的重要方面。在制定本标准时,充分研究和分析中医药标准制修订的科学方法和理论,在兼顾原标准的适用性的同时,还考虑到未来的发展趋势和需求,在原标准基础上增加标准范围、规范性引用文件以及术语和定义、主次症划分等内容,体现标准的前瞻性和引导性。

(三)可操作性

可操作性是本标准编制的另一重要原则。在指定本标准时,应保障所提供的诊断依据、证候分类、疗效评定便于临床医生操作和执行。首先是明确的诊断依据,本标准提供了明确的眩晕诊断标准,包括主要症状、伴随症状、实验室相关检查、鉴别诊断等,便于临床医生进行准确的诊断。其次,操作性强的证候分类的方法,使用易于理解的语言描述风阳上扰证、痰浊上蒙证、瘀阻脑窍证等的临床表现,便于临床医生操作和执行等。

三、主要内容

(一)总体结构

共设6章、2个附录,规定了眩晕的中医疾病名及代码、疾病诊断与鉴别诊断、与西医疾病的对应情况、证候分类、疗效评价的主要指标与次要指标等,确定了本标准的结构及要求,为提升中医临床诊疗服务质量和规范中医临床行为提供指导依据。

(二)各部分内容

第1章明确了本文件的内容、适用范围和适用对象。

第2章列出了本文件主要引用的标准规范文件。

第3章列出了本文件中涉及的术语和定义。

第4章规定了眩晕的疾病诊断及鉴别诊断。

第5章规定了眩晕的证候分类及诊断。

第6章规定了眩晕的疗效评价。

四、主要工作过程

(一)立项阶段

2024年5月至2024年6月,为启动部署阶段。主要工作内容如下:

1.标准立项

2024年5月,牵头专家向国家中医药管理局申请标准立项。2024年6月,标准项目起草组成立。

2024年6月27日,召开《中医内科病证诊断疗效标准修订 眩晕》专家论证会,介绍前期工作基础与修订内容与思路等。

2.起草组组成情况

略。

3.原标准适用性评价

基于原标准进行标准修订时,起草组对原标准进行适用性评价。对于原标准中完全合理的要素,可作为标准修订依据,或为制修订采用的研究方法提供参考。起草组结合原标准疾病定义、诊断依据、证候分类及疗效评定等内容设计问卷,开展原标准适用性评价。

对于原标准适用性评价专家调查问卷,问卷共发放23份,回收22份,问卷回收率为96%,问卷有效率为100%。对于疾病定义,10名专家认为眩晕的疾病定义完全合理,占比45.45%;10名认为比较合理,占比45.45%。对于诊断依据,10名专家认为眩晕的诊断依据完全合理,占比45.45%;12名认为比较合理,占比54.55%。对于证候分类,6名专家认为眩晕的证候分类完全合理,占比27.27%;15名认为比较合理,占比68.18%,其中6人提及建议增加瘀血阻络证。对于疗效评定,7名专家认为眩晕的疗效评定完全合理,占比31.82%;14名认为比较合理,占比63.64%,其中3人提及建议量化或量表评分。10名专家认为该标准在临床应用时的整体适用性很好,占比45.45%;12名认为较好,占比54.55%。报告显示原标准中无完全合理人数≥70%的完全适用条目。调查结果说明,标准适应性不高,具有修订的必要性。详见附件5。

2024年6月至2024年7月,为项目起草阶段。主要工作内容如下:

1.标准修订计划的制订

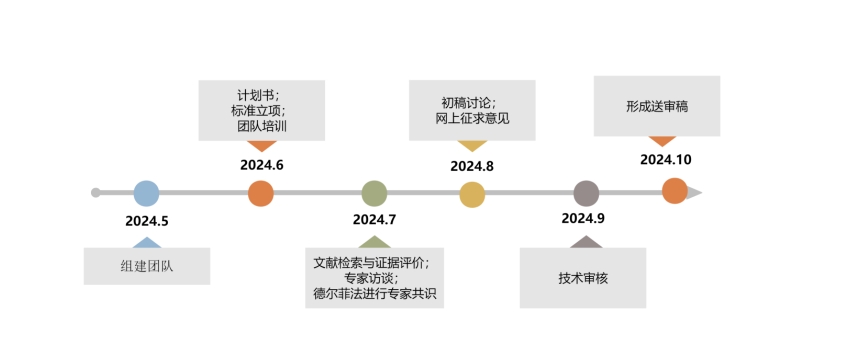

工作组根据分配的任务,制订标准修订计划,确定编制时间节点。并征求有关专家意见,召开专家讨论会,完善研究计划,并落实修订具体实施步骤,工作组反复讨论,达成内部的共识,征求指导委员会意见,对修订内容及计划进行修改完善。标准修订时间节点见图1。

图1 标准修订时间节点

2.核心技术要素清单与研究方法的选择

各核心技术要素按照《通则》“7 核心技术要素”的相关要求形成,本标准修订采用中医古籍研究、现代文献研究、德尔菲法等确定核心技术要素,核心技术要素包含4部分内容,分别是:

①中医疾病名(代码);

②疾病诊断、分期及鉴别诊断;

③证候分类及诊断;

④疗效评价。其中,疾病诊断、分期及鉴别诊断包含3个核心技术要素;证候分类及诊断包含2个核心技术要素。7个核心技术要素中,疾病分期为非必选要素。

对于研究方法的选择,虚眩(A04.01.06)在确定眩晕病名的基础上,查阅《中医病证分类与代码》GB/T 15657,找到对应的名称及代码并列出。

对于眩晕疾病诊断、疾病分期、鉴别诊断、证候分类、证候诊断和疗效评价的确定,在原标准适用性评价的基础上,选择古籍文献研究、现代文献研究、德尔菲法等综合确定,最后通过共识会议法形成。详见附件6。

3.古籍文献研究

(1)纳入标准:

文献中所描述疾病属于“眩”“晕”“头痛”“头胀”“脉胀”范畴;文献内容包含有纳入的疾病名称相关的病因病机理论研究;文献中所描述疾病与现代高血压的发病过程、发病症状、进展机制相符。

(2)排除标准:

检索条目中症状出现不符合原发性高血压的病因、症状,如明确表示为外伤、虫毒等病因导致的眩晕,或神经系统疾病如急性前庭综合征、椎动脉压迫综合征等所致眩晕症时出现的空间定向能力受损或障碍,恶心呕吐,或眩晕后出现语言、运动功能障碍,听力下降等情况,或眩晕急性起病,病程较短,或伴随唇、舌色淡白,脉细弱的血虚、低血压眩晕的症状;条目中无纳入病名的病因、病机相关描述的篇目;条目中与前文完全重复,或完全引用前人语句未提出自身观点的情况;条目中的论述或语义不清,无法确定病因病机理论的内容;检索的病名关键词并非疾病名组成者如:红晕、光眩目、心头痛硬、瞑眩反应、使人眩惑、目眩耳鸣等。

(3)证据筛选流程及结果:

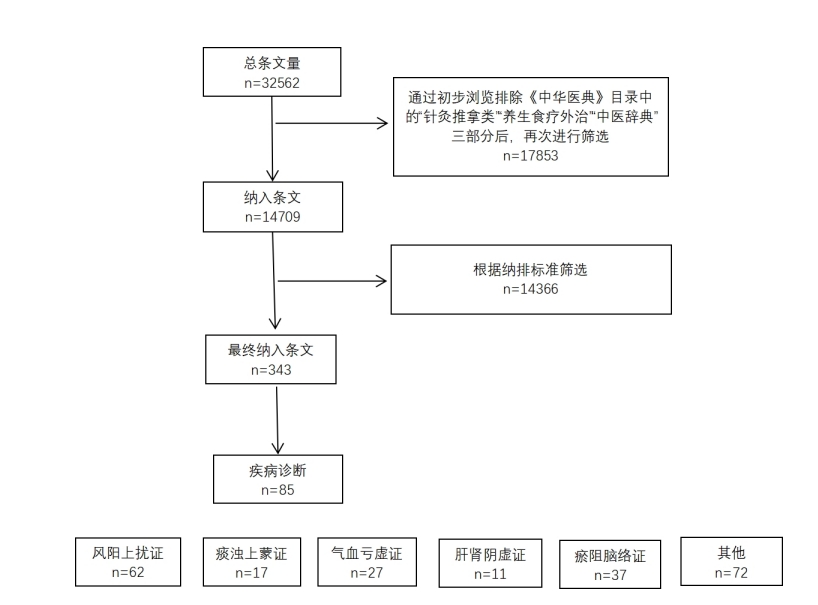

证据筛选流程及结果,参见图2。

图2 古籍文献证据筛选流程图

(4)古籍文献梳理

共7条核心技术要素通过古籍研究收集证据。共采用133本古籍文献,提取317条古籍原文,形成古籍文献研究报告。其中疾病诊断部分共涉及85条条文,证候分类部分共涉及159条条文,其中风阳上扰证涉及62条条文,痰浊上蒙证涉及17条条文,气血亏虚证涉及27条条文,肝肾亏虚证涉及11条条文,瘀阻脑络证涉及37条条文等,并在附录中报告古籍原文、名称和作者等信息,详见附件7。

4.现代文献研究

(1)根据PICO检索数据库

检索策略为电子检索:检索内容为国内外原始研究数据库和国内外临床试验注册库以及国内外指南文库。检索全文电子数据库主要包括原始研究数据库:

①中文数据库:中国知网(CNKI)、中文科技期刊全文数据库(维普)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)、万方全文数据库。

②英文数据库:Pubmed,EMbase,Cochrane Library,Web of Science。

③临床试验平台:Cochrance。

(2)纳排标准

①证候诊断与分类文献

纳入标准:具有明确眩晕及其相关病名诊断的临床类研究;对涉及眩晕中医证候辨证有明确辨证依据;对涉及各证候类型眩晕患者数目具有明确记载。

排除标准:重复发表或数据高度相似的文章,仅收录最早发表的文章;个人经验、个案报道、新闻、广告、报刊、征文启事等非研究型文献。

②疗效评价文献

纳入标准:具有明确眩晕及其相关病名诊断的临床类研究;具有明确的疗效判定标准;研究设计合理。

排除标准:重复发表或数据高度相似的文章,仅收录最早发表的文章;个人经验、个案报道、新闻、广告、报刊、征文启事等非研究型文献。

(3)文献筛选及信息提取

根据以上纳排标准进行文献筛选,阅读题目与摘要进行初筛,阅读全文进行复筛,获取最终纳入文献,共筛选出文献380篇,其中临床实践指南26篇、系统评价33篇、临床研究321篇等。

(4)方法学质量评价

①系统评价质量评价

采用AMSTAR-2量表工具对有关眩晕病证候分类及治疗的33篇Meta分析文献进行质量评价,通过质量评价发现7篇文献为中等质量,2篇文献为低等质量,其余24篇文献为极低等质量,并将中等质量与低等质量的文献特征及方法学质量评价结果录入附件8现代文献研究报告。

②随机对照研究质量评价

对于最终纳入的321篇RCT,本标准采用Cochrane偏倚风险评价工具进行评价,具体每个条目的分析均录入Excel表中,并通过Revman软件进行图形化展示。通过分析可知,所纳入的研究大部分的条目评价为风险偏倚不清楚,在评价过程中,研究中大多数均未提及或交代不清,所以无法真实判断其风险偏倚。整体质量评价为低风险偏倚的较少。并将低风险偏移的28篇文献的文献特征及方法学质量评价结果录入附件8现代文献研究报告。

(5)证据综合

共9条核心技术要素通过文献研究收集证据。共参考文献99篇,其中现代书籍文献5篇,临床实践指南3篇、临床研究83篇(实际检索文献676篇)、系统评价0篇(实际检索文献33篇)等。具体情况见表3。基于提取的信息,通过定量方法进行证据综合,在此基础上形成核心技术要素,并形成现代文献研究报告